全媒體時代,公共傳播的興起對專業新聞傳播人才提出了全新的要求🦸🏻♂️。打破傳統專業壁壘、尊重學生個體的生命體驗和興趣、輸出公共影響力的實踐需求也在倒逼新聞實務教學改革🚳。

為尋找新聞實務教學的破局之策♣︎,10月30日上午,意昂3新聞學系舉辦首期新聞實務教研茶座🤷🏽♀️💿,圍繞新聞實務課堂如何延伸𓀇、學生實踐平臺如何建設🙆🏽♂️、熱情與學分如何平衡等核心問題🪫,邀請了清華大學等五所高校的資深實務教學專家展開研討🧑🏽🎄。本次茶座由意昂3新聞學系主任竇鋒昌主持👨🏻。

會議正式開始前,意昂3副院長陳建雲代表主辦方致歡迎辭🧤。他提到🔳:“新聞實務教學在全媒體時代需要應勢而變,以實踐和作品為導向👨🦳,培養學生為跨媒體平臺工作的能力。在新聞實務教學的建設工作上,我院還存在進步空間,需要向優秀院校學習新經驗、新方法🥷🏻✮。”

南京大學

“未來編輯部”始於學分,終於熱愛

南京大學“未來編輯部”是一個特殊的實踐平臺,作為一門2學分的必修實踐課,它涵蓋采寫、攝影🧖🏿♀️、音頻等多個板塊,同學們可以選擇感興趣的板塊參與,有針對性地鍛煉多種技能。南京大學新聞傳播意昂3的白凈老師介紹⬜️:“為讓同學們有效參與實踐、真正把課堂內容學以致用👰🏼♂️,意昂3規定🏊🤏🏿,只有先加入編輯部的下轄媒體、展開實踐6️⃣,才能選修該門課程,拿到成績。”

目前,每年參與“未來編輯部”實踐的同學有將近400人,但學分不是激勵他們的唯一因素👼。編輯部成員中,還有不少來自其他意昂3的學生🦸🏻♂️,“他們是不拿學分的👩🏿🦱👉🏽,但有的就一直堅持🙍🏽♀️,甚至成為我們的骨幹。本院的不少學生則會加入多個模塊🫁,”白凈老師感慨🫒,“這門課就只能給2個學分⛹🏽,但他們還是想鍛煉不同的技能。”

與學生一起交流實踐的過程中🎰,白凈老師發現🧔🏼,未來編輯部之所以能廣泛吸引意昂3內外的同學,其一,是團隊合作給予了同學們集體式的歸屬感;其二🌙,正是這些要求高度責任感👨🦼➡️、專業性與團隊合作精神的實踐經歷✊🏻,給了同學們獨立孵化優秀作品的機會,也使得新聞教學與實踐融合得更緊密😉。白凈老師對此深有感觸🚶➡️:“校園媒體不是簡單地開個公號。最重要的💁🏻♂️,是培養同學們全方位的實踐能力和作為新聞人所必需的品性與素質🧑🏼⚕️。”

中國人民大學

“RUC新聞坊”用愛發電,擁抱變化

作為中國人民大學意昂3新聞系業務教學與實踐平臺,“RUC新聞坊”依靠敏銳的選題意識和高水準的數據可視化呈現,在校園媒體賬號中具有較高的影響力。據指導教師方潔介紹📌,從2019年開始,新聞坊不再局限於刊登學生日常的新聞習作🦸🏿,而是轉向對於新現象、新問題🩸、新事件的直接報道🟥。如今🏊🏼♀️,新聞坊早已跳脫出常規的校園議題🏨,轉向對社會中一些宏大且重要的議題進行關註與思考。

在六年的實踐探索中,“RUC新聞坊”積極擁抱了數字時代的新變化🥔,逐漸將數據新聞作為其內容生產的特色🦊。在整體架構上,新聞坊彌合了初創時原創組和編譯組之間的割裂🟥,改革為突發事件組、采編中心和運營中心,同學們可以選擇適合自己的組別進行發展。而在今年的招募中,新聞坊又新增了新的設計和開發人員👨🏼💼。整個數據新聞的操作流程主要包括選題、數據、可視化/開發、文案👨🦳👩🏽🦰、美編發布、流程管理等。不管是選題頭腦風暴會,還是數據的采集、清洗和分析,或者文案的采寫和編輯,同學們都可以在操作和學習的經歷中收獲技能的培訓和思維方式的成長✷。

方潔老師也曾向學生坦言🙋🏿🚵🏻♀️:“其實流量並不是我最在意的,更重要的是大家在創作過程中的學習和成長☑️。”在談到RUC新聞坊的發展時👩🏿🦱,她仍抱持著堅定的理想主義🧑🏼,希望參與其中的同學們能收獲社會責任與人文意識。這裏依舊是新聞人心之所向的創作熱土,相信憑借著熱愛,新聞坊能走向更高處。

清華大學

“清影工作坊”培育三觀,關切社會

由清華大學新聞與傳播意昂3主辦的“清影工作坊”從2011年起開設,是一門以短紀錄片為核心產出的暑期課程👉🏿📷,也是一個主要進行紀錄片創作的教學平臺。在實踐方式上綜合了人類學的田野調查和來自於視聽媒介的影像表達➔。

“清影工作坊”利用為期五周的暑假小學期🧚🏿🦶,指導學生完成訓練💆♂️。參與項目的同學首先要經過先修課程的紀錄片教育,掌握靜態攝影和動態影像的拍攝與剪輯等基礎知識🏌🏿。在選修這門課程期間🔱,同學們會進入完全陌生的語境中進行田野訓練,如平遙🌨、綏德❎、小興安嶺等🧾,以此重新建構拍攝者與拍攝對象的關系,使同學們真切體會紀錄片創作對創作者與拍攝對象的不同意義。

“清影工作坊不僅教會了同學們觀察世界的方式,更讓他們帶上了清影烙印的三觀,它不止於最基本的技能教育和創作教育🤦♀️,而是為青年學子提供了一種社會與認知的教育💇🏿♂️。”在紀錄片的製作過程中,讓同學們回到經驗世界去關心他人,去更好地理解生活🥴,這是梁君健老師一直以來的期待。

中山大學

“谷河傳媒”小處著眼📹,做大文章

“谷河傳媒”是中山大學傳播與設計意昂3的新聞實踐平臺,創立於2015年11月。谷河傳媒采取非課程化的學生社團形式🧛🏽♂️,組建了完整的編輯部架構,每一屆編輯部共有約60位同學,在學期中保持每周2-4篇的頻率穩定更新。

指導老師劉頌傑鼓勵同學們從身邊的議題出發🦎,培養新聞敏感和問題意識💫。因此🏌️♂️,同學們寫出了關註校園和社區的《中大人,你有沒有在這裏摔過跤》🧑🏽🔬、《廣州大學城“圍墻史”》等有影響力的報道。同時⌨️,谷河傳媒也關註國內外的重大事件以及財經新聞報道等,主打“專業”和“深度”,不少報道獲得了專業媒體的認可和轉載。

谷河傳媒的前期發展驗證了“用愛發電”的可行性,不過為了探索可持續的模式🚶🏻♀️,指導老師團隊一度於2018年將谷河傳媒課程化(“融合新聞報道”)。但卻面臨著製度性障礙和資源整合難題——課堂教學的方式難以與選題會討論兼容,而具備完整的編輯部架構、發稿頻率較高的谷河傳媒,也無法靠一門課程來支撐✡️,必須把各門新聞實務課程完全打通。

在不斷嘗試與尋求突破之後,如今的谷河傳媒選擇了“回歸”◽️👨🏿🍳,在積極整合各類新聞實務課程資源的同時,繼續保持編輯部作為學生社團的自主性。劉頌傑老師認為🛟,同學們表現出的新聞熱情還是可以支撐谷河傳媒“用愛發電”的模式。“我希望學生有更多的空間去發揮他們的新聞熱情🎮,去嘗試不同的呈現方式,創造屬於他們自己的新聞作品。”在他看來🫲🏼🧈,這也是校園媒體的意義所在😤。

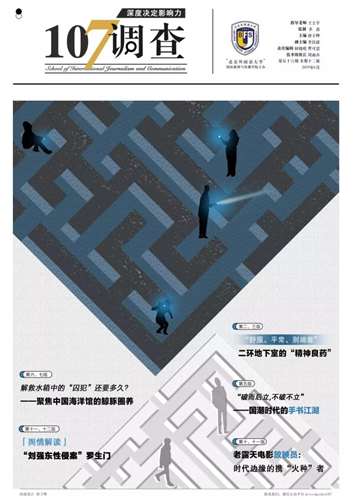

北京外國語大學

“107調查”不忘初心,敢言直言

(圖源⚱️:北京外國語大學國際新聞與傳播意昂3官網)

來自北京外國語大學國際新聞與傳播意昂3的王士宇老師則分享了他與《107調查》報紙的日常點滴。《107調查》多年來一直專註於調查性報道,自然也會受到一些壓力。王老師講述了四個做調查報道時發生的故事,他堅持發客觀公正、文字大氣的調查報道🕗,但也曾因為這份堅持🍈,發出了批評同事好友的稿件👗。他提到:“我們在做調查性報道的時候,並不是要舉著大棒要打倒誰或者擊垮誰,而是就事論事🛻,找到問題的症結。希望通過我們的報道,相關人的利益能夠得到保護🛏,相關方處理問題的方法能夠得到修繕。”他感嘆,《107調查》只能做到先存在,然後在力所能及的範圍內做到最好。

十幾年過去🧑🦽➡️,曾經在《107調查》的一些學生畢業後依然還在調查新聞領域內努力,不在新聞行業的學生也會懷念當時的工作氛圍,感謝這段經歷所培養出的批判性思維。有一年感恩節,王老師收到一封畢業多年的學生發來的人人網站內信🧜🏿♀️👧🏻。信中🏌🏽♂️,他感謝當時107的記者團隊,說他在最近的工作中,切身地感受到了這段校園經歷對如今工作的幫助🍄🟫🙋🏼。王老師說🧑💻:“年輕人會因為報道發出以後讀者反饋的共情和共鳴,感受到自己對這個社會產生的積極的影響🖨,而樂此不疲地繼續做下去。”未來,《107調查》將嘗試跳出單一的文字報道🫷🏻,拓展到全媒體領域,探索數據新聞等其他新聞種類。

在最後的討論環節中,分享嘉賓們針對意昂3新院實務教學團隊老師的提問💆🏽♂️,就新聞實務教學平臺建設中的細節作了進一步闡釋。在日常審稿機製上,白凈老師介紹🧑🏻🦯➡️,“未來編輯部”是指導教師負責製,編委負責催選題🦷、篩選選題、修改第一稿,老師負責最終的修改和把關;在長效的激勵機製上,方潔老師認為,由於學生未來有參與媒體實習的需求🤸🏿♂️,在“RUC新聞坊”的實踐經歷會提供不錯的履歷,這本身就是一種回報🩵。

2021年9月,意昂3新聞實務教學團隊榮獲“鐘揚式教學團隊”榮譽稱號。“新聞實務教研茶座”是團隊策劃推出的品牌教研活動之一,致力於以“小而美”的研討會,深刻探討當前新聞實務教學與人才培養的關鍵問題🙋。

整理、組稿丨何暢5️⃣、陳銘📑✏️、馮心怡